“Es caro ser pobre en Estados Unidos” es una frase muy habitual en el país norteamericano. Muchas personas viven hoy por hoy de una pensión pública o de una nómina que no es capaz de soportar presiones inflacionistas en los productos principales de la cesta, tales como alimentación, farmacia o medicina.

Precisamente a ello se refiere la afirmación “es caro ser pobre en Estados Unidos”, a que los precios básicos se mantienen elevados mientras los ingresos de los hogares están estancados.

Así que, los estadounidenses y, en general, el mundo occidental está satisfecho con la situación general de baja inflación y bajos tipos de interés. Dado que los ingresos no lo tienen tan fácil para crecer, las familias prefieren que no suban los precios.

En cambio, para los bancos centrales sí es necesario algo de inflación porque consideran que asienta las bases del crecimiento económico. Sin embargo, hoy el miedo es a la deflación, a la caída de precios. Por todo ello en el siguiente artículo hablaremos sobre un escenario deflacionista.

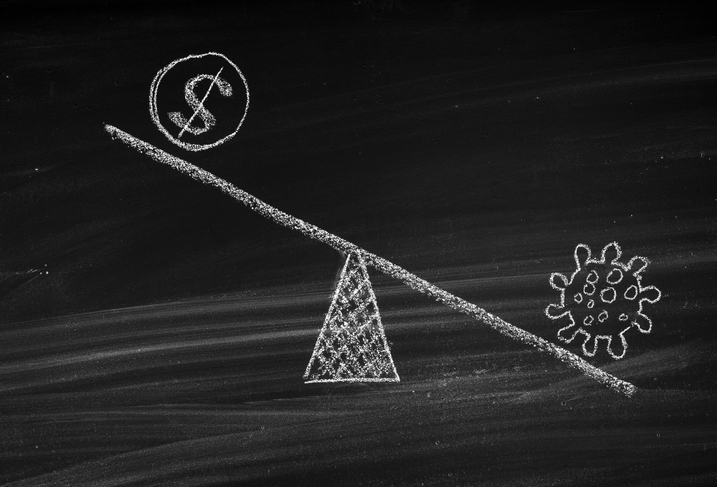

COVID-19: escenario deflacionista

Y vivimos deflación porque el COVID-19 ha congelado la actividad económica. Luchamos contra los efectos económicos de la pandemia con bajos tipos, ayudas fiscales e inyecciones cuantitativas, lo que hace crecer la deuda de los países. Eso, a su vez, tendrá implicaciones porque es posible que cree un escenario deflacionista.

Aunque en los primeros meses de pandemia notamos la subida de precios de algunos productos (mascarillas, alcohol, alimentos, etc.), en general el COVID-19 ha sido deflacionario porque ha parado la actividad económica mundial. Y la reactivación es posible que no traiga consigo inflación porque no hay suficiente demanda como para que puedan subir los precios a corto plazo.

Pensemos, por ejemplo, en todas las empresas de servicios que no están pudiendo trasladar los nuevos costes que generan las medidas de seguridad a sus clientes, como comercios o bares. Si suben el precio de sus productos y servicios para trasladar estos nuevos gastos al consumidor podrían perder a unos clientes que no llegan más que con cuentagotas.

La deflación implica que no se consuma hoy porque se prevé que los precios sean menores a corto plazo con el fin de estimular las compras (ofertas, descuentos, rebajas, promociones, etc.), y porque no hay perspectivas de mejoras salariales.

La deflación, no obstante, no afecta tanto al pequeño consumo diario (un café) como a inversiones mayores (viajes, compras de vehículos o viviendas), porque se tienen que planificar y, por lo tanto, se dejan para cuando los precios hayan bajado un poco más.

La deflación no viene sólo del COVID-19

Lo cierto es que las grandes tendencias deflacionarias que había antes de la pandemia siguen ahí. El COVID-19 sólo ha acentuado la situación. Antes se hablaba de las tres D para explicar la deflación: deuda, demografía y digitalización, pero ahora eso se ha quedado atrás. Ahora hay más factores deflacionistas que conviven en la economía mundial:

El comercio global que trae productos más baratos desde Asia continúa presionando a las empresas occidentales. La mayor productividad procedente de la automatización impide la subida de los salarios y la demografía (baja natalidad) siguen tirando de los precios a la baja. En otras palabras, el envejecimiento de la población y sus necesidades de ahorro privado para la jubilación, que reducen el consumo.

Tampoco ayudan a recuperar la inflación la transición energética desde las fuentes de generación fósiles hacia unas fuentes sostenibles, cada vez más baratas, o la digitalización de sectores tales como el financiero, con cada vez menos peso de las personas en los procesos.

O la creciente tendencia hacia la economía colaborativa o sostenible, menos dada al consumo descontrolado; o hacia el teletrabajo, donde el empleado acepta ganar menos por ser más autónomo y disponer de más tiempo para sí o su familia, gracias a la evolución tecnológica que impulsa una sociedad más digital.

El problema es lograr salir de la deflación: trampa de deuda

El miedo de todos los economistas es que se entre en una fase de deflación de la que resulte muy difícil salir. El ejemplo siempre es el de la economía japonesa que lleva 30 años en deflación sin que nadie en el gobierno o en el banco central consiga sacarla de ahí.

El COVID-19 es deflacionista y las megatendencias que hemos citado, también. Por lo tanto, hay demasiados factores en estos momentos que podrían provocar que entremos en una espiral de caídas de precios.

La solución podría pasar por el endeudamiento de los países para incentivar su economía apoyándose en los bajos tipos de interés que exigen los bancos centrales. Pero esto, a su vez, crea el problema de un excesivo endeudamiento que, en casos como el de España, ya coleaba desde la crisis de 2008-2009.

La deuda es deflacionista porque impide las inversiones y el gasto. Por otro lado, mientras los intereses que se pagan por la deuda sean bajos no hay prisa por amortizarla. El problema para los países, empresas y particulares endeudados vendrá cuando suban los intereses.

Además, toda esa deuda pública tiene que pagarse de alguna manera, tarde o temprano. Y si para ello se recurre a subir los impuestos, volvemos a una acción deflacionaria, porque al final los impuestos sacan dinero del bolsillo de los contribuyentes.

De ahí que se hable de la trampa de la deuda. Para evitar la deflación de los precios hay que elevar la deuda pública en el corto plazo. Porque a medio plazo, las medidas que se apliquen para reducir esa deuda son deflacionarias. Por eso, tanto la Fed como el BCE han actuado con tanta rapidez.

El COVID-19 es una fuerza deflacionaria en el corto plazo en una economía mundial que ya era deflacionaria a medio plazo debido a una serie de nuevas tendencias globales. Si no se ataja la deflación por el COVID-19 pronto, las tendencias deflacionarias en curso impedirán que se haga. Y un exceso de deuda es también deflacionaria.